Mit den Worten von Victor Hugo, „Nichts ist so mächtig wie eine Idee, deren Zeit gekommen ist.“, lässt sich treffend die gegenwärtige Ära der Innovation beschreiben. In dieser Zeit steht besonders der Einsatz Künstlicher Intelligenz (KI) im Rampenlicht, eine Technologie, die sich in den letzten Monaten in einem atemberaubenden Tempo entwickelt hat und deren Einsatz in der Medizin häufiger zur Debatte kommen muss.

Potenzial und Herausforderungen im Einsatz von Künstlicher Intelligenz

An der Universitätsmedizin Essen wird KI bereits für Forschungszwecke eingesetzt und testweise auch in der Versorgung. Von Algorithmen zur Vorhersage von Metastasierungen bis zur Bewertung des Regenerationspotenzials der Leber reicht das aktuelle breite Spektrum der Anwendungen. Es gibt auch bereits eine KI-Lösung, die in Krankenhäusern das Risiko einer Blutvergiftung reduziert. Krankenkassen nutzen smarte Chatbots, die zum Beispiel eine durchgängige Erreichbarkeit für Versicherte in mehr als 20 Ländersprachen garantieren.

Warum also wird darüber diskutiert, inwiefern KI in der Medizin zum Einsatz kommen darf oder soll, anstatt den Fokus auf die offensichtlichen Chancen und Potenziale zu legen?

Mehr Qualität und Empathie durch KI

Die Implementierung von KI hat das Potenzial die Medizin zukunftsfest und gleichzeitig empathischer zu machen. Dies gelingt einerseits durch automatisierte Geräte und Prozesse, andererseits durch die strukturierte Analyse und Auswertung großer Datenmengen. Gut trainierte Algorithmen sind zweifelsfrei weniger fehleranfällig. Sie lassen sich von der Hektik des Praxis- oder Klinikalltags nicht ablenken, haben keine schlechten Tage und ermüden nicht. Kurzum: Das Ergebnis liegt schneller vor und ist sicherer. Dadurch kann KI-Diagnosen und Behandlungen signifikant verbessern. Schließlich können die Entscheidungen durch das medizinische Personal auf einer viel größeren Datenbasis getroffen werden als bisher.

Ein weiteres Feld ist das der personalisierten Medizin: KI kann dazu beitragen, individuelle Behandlungspläne basierend auf den genetischen, klinischen und lebensstilbedingten Merkmalen einer Patientin oder eines Patienten zu entwickeln. Das wird die Effektivität von Therapien erhöhen und Nebenwirkungen minimieren. Schließlich wird sie auch die robotergestützte Chirurgie, Telemedizin, Gesundheitsüberwachung und Prävention sowie das Gesundheitsmanagement und die Kostenkontrolle nachhaltig positiv beeinflussen.

Last, but not least ist durch den Einsatz von Künstlicher Intelligenz ein echter Fortschritt in Sachen Prävention zu erwarten. Mittels KI lassen sich viel mehr Vitaldaten erheben – zum Beispiel auch durch Smartphones oder Smartwatches – signifikant umfassender auswerten, präzisere Prognosen treffen und auch gleich darauf basierend Vorsorgeempfehlungen geben. Im besten Fall könnten sie sogar dazu beitragen, dass Krankheiten gar nicht erst entstehen. So sieht es das Konzept der sogenannten Disease Interception vor: ein medizinischer Ansatz, der das Ziel verfolgt, Erkrankungen auf der vorliegenden Datenlage schon zu erkennen und zu verhindern, bevor erste Symptome zu erkennen sind.

Stärken der KI

Denn die Stärke von generativen KI-Technologien wie ChatGPT ist, dass sie Informationen und neueste Studien schneller und präziser zusammentragen, Zusammenhänge und neue Muster erkennen können als der Mensch. Schon heute ist absehbar, dass sich das gerade bei der Bekämpfung von Volkskrankheiten wie Diabetes mellitus oder Herzrhythmusstörungen und Herzschwäche positiv bemerkbar machen wird. Hoffnungen, die man in KI gerade im Hinblick auf die Behandlung von Krebs setzt, sind deshalb ebenfalls zurecht groß. Dabei wird die KI nicht allein stehen. Sie wird aber Medizinerinnen und Medizinern helfen, ihre Tätigkeit noch besser auszuführen.

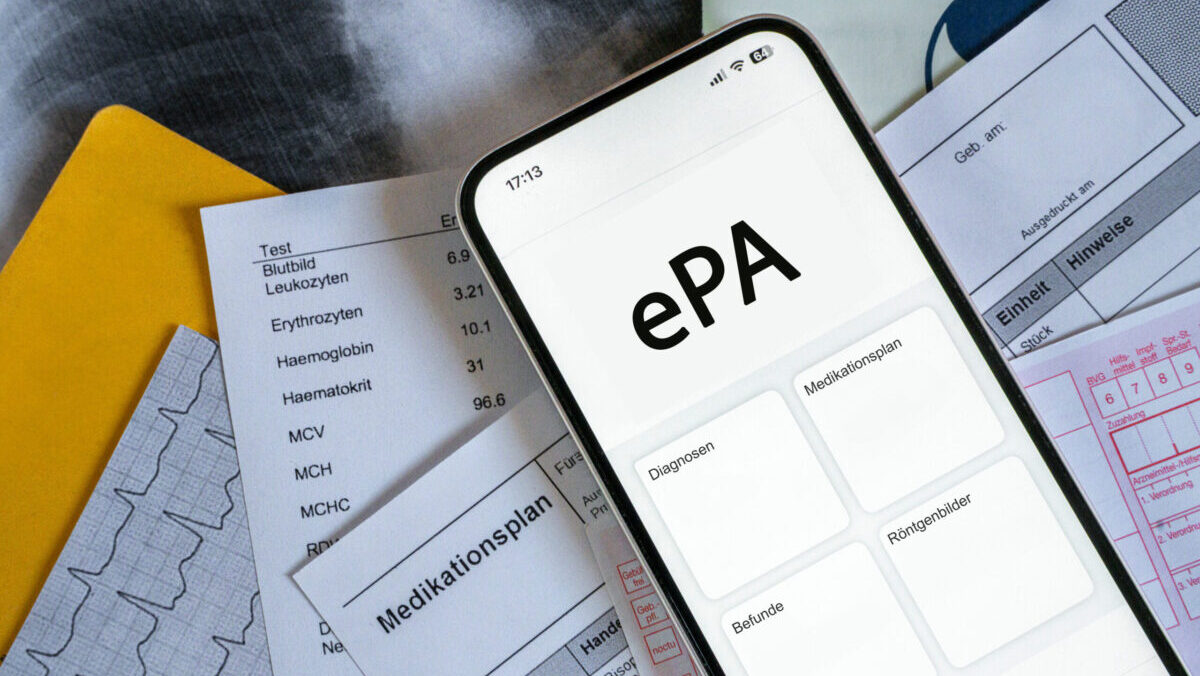

Erfolgreiche Künstliche Intelligenz gelingt nicht ohne Digitalisierung

So einig sich führende Expertinnen und Experten hinsichtlich der Potenziale und Chancen von KI in der Medizin sind und so sehr die Mehrheit der Bevölkerung laut einer Bitkom-Umfrage hinter den Plänen der Bundesregierung, das Gesundheitssystem zu digitalisieren, steht, so viel wird gleichermaßen noch über die erforderlichen Rahmenbedingungen diskutiert und das zu Recht. KI ist an dieser Stelle nur die eine Seite der Medaille, Digitalisierung die andere. Bisher mangelt es noch an der flächendeckenden digitalen Infrastruktur, die den reibungslosen Austausch standardisierter Daten auf Forschungsebene ermöglicht. Gerade dazu bedarf es aber auch zwingend der pragmatischen Novellierung des Datenschutzes, die mehr Flexibilität ermöglicht und ohne welche die KI-Entwicklung ausgebremst wird. Deutschland droht also, einmal mehr abgehängt zu werden. Das Gesundheitsdatennutzungsgesetz ist aber schon ein Vorstoß in die richtige Richtung.

Es bedarf einer bundesweiten Strategie und klarer Regelungen, um die Entwicklung und Einführung von KI-Technologien zu unterstützen und sicherzustellen, dass die Interessen der Patientinnen und Patienten gewahrt bleiben.

Klar ist, dass das eine Mammutaufgabe ist, bei der Datenschutz und Ethik, Interoperabilität, sprich das Abschaffen von Insellösungen, Zulassung und Regulierung, Innovationsförderung durch die Politik, Schulung und Qualifikation von medizinischem Personal, Rechte der Patientinnen und Patienten und letztlich auch Haftung und Versicherung geregelt werden müssen. Aber das alles ist angesichts der aktuellen Situation im Gesundheitswesen eben alternativlos. Deshalb ist es entscheidend, dass alle beteiligten Akteure zusammenarbeiten, um die Chancen von KI im Sinne des Patientenwohls optimal zu nutzen.

Insbesondere das Berufsbild der Medizinerin und des Mediziners muss sich grundlegend verändern. Sie müssen lernen zu beurteilen, ob die von der KI ausgegebenen Ergebnisse plausibel und kontextual sinnvoll sind sowie die richtigen Schlüsse daraus ziehen. Das bedarf eines neuen Rollenverständnisses und neuer Kompetenzen, die so noch nicht vermittelt werden.

Fazit: Die Zukunft der Medizin gewissenhaft gestalten

Bei aller Begeisterung für die Möglichkeiten von KI ist jedoch wichtig zu betonen, dass KI-Systeme nicht fehlerfrei sind und ihre Leistung maßgeblich von der Qualität der Daten abhängt, mit denen man sie trainiert. Daher ist eine breite gesellschaftliche Diskussion darüber erforderlich. Wie soll KI in der Medizin eingesetzt werden soll und welche ethischen Grenzen dabei zu beachten sind.

Angepasster Artikel aus KU Gesundheitsmanagement Ausgabe 04-2024

Entdecken Sie die ausführliche Variante in unserem KU-Archiv

Autoren: Prof. Dr. med. Jochen Werner und Dr. Gottfried Ludewig